ランニングエコノミーとは? ロードバイクでも使えないか考えてみる

昨年から夫婦で始めたランニング。

今のところ4ヶ月続いております。

この記事を書いている時点で、約4ヶ月で44回のランで約240km。

色々と近所を走りましたが、最終的に行き着いたコースが我が家の近所をぐるりと周回するコースで、6.5kmほど。

その日の体調や気分で短くしたり、1kmくらい伸ばしてみたりと色々走っています。

このまま続けていけそうかな?という手応えを感じているのですが、そうなると「ガジェット好き」「数字好き」な性格がむずむずしてきます。

ロードバイクだとケイデンスセンサー導入したりパワーメーター導入したりして色々と数字を取って遊べるわけですが、ランニングでも何かないかな?と調べていたら出てきたのが「ランニングエコノミー」という概念。

今年に入ってから購入した ガーミンForeAthlete 745 さえあれば取得できる数値ということで、今回はランニングエコノミーについて色々調べたうえで「ロードバイクでも同じようなことできたりしない?」と妄想してみました。

1. ランニングエコノミーとは何なのか?

「にわか」「初心者」ランナーである私がここで偉そうにうだうだ説明するよりも、こちらのサイトの説明がとっっっても分かり易いです。

ざっくり要約するとこんなところでしょうか。

- ランニングエコノミーとは、一定の速度で走る際に必要となる(消費する)酸素量を示したもの。

- 同じペースで走った際に、消費する酸素量が少ないランナーの方が「より遠く」「より速く」走れる可能性は秘めているわけで、よりランニングエコノミーに優れていることになる

- VO2MAX(最大酸素摂取量)とは異なる概念。酸素を沢山体内に取り込む能力がVO2MAXであるのに対して、取り込んだ酸素をいかに効率よく推進力に変えることができるかがランニングエコノミー。似て非なるもの

- 今では、VO2MAXよりもランニングエコノミーに優れたランナーの方が長距離走のパフォーマンスに優れている傾向が強い

なるほど。

ロードバイクにおいてはVO2MAXがとても重要なファクターとなっていますが、個人的にはこの「燃費」とも言えるランニングエコノミーという概念はとても新鮮でした。

2. ランニングエコノミーの計測方法

ランニングエコノミーを計測するためには、本来であれば専用の施設で酸素マスクを取り付けて走る必要があるそうです。

ハードル高いっす・・・。

ただ、そこは我らがガーミン。

専用のウィジェットをインストールすれば簡単にランニングエコノミーを計測することができます。

私の場合は、「Dozen Run」というアプリをインストールして計測しています。

が、こちらをインストールするといきなり複数のランニングエコノミーが計測されます。

それぞれ微妙に異なるのですが、なかなか内容を綺麗にまとめてあるサイトもないようで、自分の理解を深める為に本家サイトを巡りながら内容をまとめてみました。

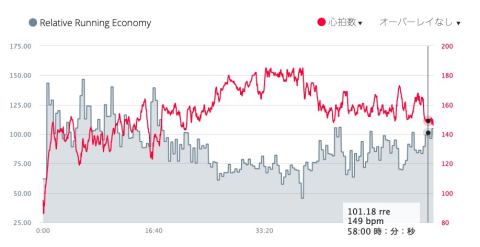

(1) Relative Running Economy(RRE)

まずは「fellrnr.com」が規定するランニングエコノミーです。

計測値としては「Relative Running Economy」として記録されています。

赤線が心拍数、グレーがランニングエコノミーになります。

心拍数が上がるとランニングエコノミーが低下していくのが分かるかと思います。

以下、fellrnr.comからランニングエコノミーに関する説明を抜粋してみたいと思います。

理想的な環境下では、ランニングエコノミーを簡単に測定し、状況が改善されているかどうかを確認することができるでしょう。呼吸を測定して、どれだけの酸素を消費したか、どれだけの二酸化炭素を生成したかを知ることができれば、どれだけのエネルギーを消費したか(脂肪や炭水化物からも)が分かるようになります。

このようなテストを行うには、時間帯、曜日、食生活、テストごとのシューズの管理が必要になります。しかしその為には数千ドルの費用がかかり、これはとても実用的とは言えません。現実的にエネルギー消費量を測るのに最も適しているのは心拍数です。心拍数は、エネルギー生産のためにO2を供給する以外の要因でも変化する要素である為、完璧とはいえないかもしれません。しかし、とても有用な近似値を示してくれるものではありますので、”相対的なランニングエコノミー(Relative Running Economy) “を開発しました。

“Relative” というのはその辺りの意味が込められていたのですね。

これはランニングエコノミー全体に言えることですが、こちらのサイトでも以下注意事項が記されています。

- ランニング エコノミーは、異なるランナー間でその実力を比較するためには使用できない

- ランニング エコノミーは時間の経過とともにランナーがどのように向上しているかを追跡するために使用することができる

- 数週間から数ヶ月間のトレーニングで、ランニング エコノミーは徐々に改善されていく

- 例えば、私は数ヶ月間でRREが110-120から130-150へと向上するのを確認できた一方で、肥満(体脂肪の増加)とともにRREが下がるのを見たこともあります

つらつらと説明を重ねてきましたが、実際のRREを求める計算式は以下となります。

「総心拍数」=(「平均心拍数」−「安静時平均心拍数」)×「ランニング時間(分)」

「マイルあたり仕事量」=「総心拍数」/「ランニング距離(マイル)」

「Relative Running Economy」=1/「マイルあたり仕事量」× 100,000

計算に使う心拍数は安静時の心拍数を除いた、純粋にランニングで上昇した心拍数のみを使っている点がわかり易いですね。

総心拍数が分母に来ていますので、ランニングエコノミーが上昇する(=より低い心拍数で走ることができるようになる)と、RREの値は上昇していきます。

RREに関しては、月日の経過とともに数値が上昇していくのが望ましい姿になるわけですね。

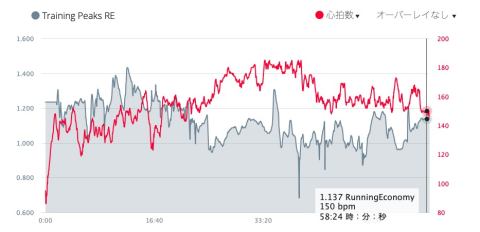

(2) Training Peaks RE

お次はロードバイクでも有名なトレーニングピークスが計算するランニングエコノミーです。

ガーミンでは「Training Peaks RE」として記録されます。

RREと同様、心拍数が上がるとパフォーマンスは低下する傾向にあります。

こちらも公式サイトから情報を抜粋してみたいと思います。

- ハイパフォーマンスなランナーの走りはとても効率的であり、見ているだけでエネルギーの無駄のない、とても優雅な走り方をしています

- 中年ランナーは、通常、同じスピードを出すためにより多くのエネルギーを必要とします。つまり、年齢層が高い方が効率的ではないということであり、これは研究室でも実証されています

- 実際のランニングエコノミーは研究室で正確に計測することが可能ですが、とても不便であり高額な費用もかかり現実的ではありません

- 一般的なトレーニングにおいてもランニングエコノミーを計測することは可能であり、TrainingPeaksでは、それを効率性ファクター(EF)と呼んでいます。EFを測定することで、日常的に自分のフィットネスを測定し、時間の経過とともに傾向を比較することができます

- 必要なものは、速度と距離を計測できるデバイスと心拍数モニターだけです

基本的にはfellrnr.comと同じような内容ですね。

心拍数がコストの指標になるのはなぜでしょうか?

ランニングのスピードが速くなると、より多くのエネルギーが必要となり、それに応じて心拍数が上昇し、エネルギーを生み出すために働く筋肉に酸素を供給することがわかっています。したがって、ランニング中に消費するエネルギーと心拍数は同じ傾向をたどっています。ランニングに必要なエネルギーが増加すると、心拍数も増加します。効率が良くなると、心拍数の低下とともにランニングにかかるエネルギーコストは減少します。

とても分かり易いです。

以下が実際の計算式になります。

「Training Peaks RE」=「平均速度(ヤード/分)」/「平均心拍数」

RREと比較すると、計算式としてはとてもシンプルですね。

違いとしては、RREでは「安静時の心拍数」を除算していたのに対して、こちらは単純に平均心拍数を用いているところでしょうか。

あと、単位が100倍くらい変わります。(RREの方は数十から百数十ですが、Training Peaks REは1.xxになります)

傾向としては限りなく近いものになりますが、微妙な違いは出そうです。

(3) Xuxumatu RE

あともう一つグラフで推移を確認するものではなく、サマリとして算出されるランニングエコノミーがあります。

「Xuxumatu RE」です。

何て読むんでしょうね・・・?

くすくすまつ・・・?

こちらも計算式はシンプルですが、とても分かり易いものになります。

「XuXumatu RE」=ランニング距離(km)/(総消費カロリー/100)

考え方が分かり易いですよね。

カロリー消費あたりどれだけ走れるか、ですから。

ただ、こちらは「消費カロリー」をもとに計算する値になりますので、グラフ推移で表現されるものではなく、ランニング後のサマライズとして数値が算出される点が他とは異なります。

ま、シリアスランナーなら走りながらランニングフォームを変えつつ、リアルタイムで数値を確認したりするのかもしれませんが、私のようなファンランナーにはサマリの数値で十分です。

3. ランニングエコノミーの注意点

とても興味深い数字ではありますが、ランニングエコノミーの数値については留意点があります。

それはロードバイクにおける PWR のように、異なるランナー間の比較としては使えないこと、です。

体重やパワーのような値は反映されてませんからね。

また、基本的に「同一コース」「同一ペース」で走った場合にしか厳密な比較としては使えないことになります。

自分のランニングフォームはよくなってきたかな? ランニングにおけるスタミナはついてきたかな?と思い立ったら、いつも走るコースを同じようなペースで走ってみて、この値が改善されているのかをチェックする、といった使い方ですかね。

ロードバイクでは「週末にライドに出かけて楽しむのに、同じコースを同じペースでなんて、走らんわ」「そんなん、大して使い物にならないのでは?」と思うような値かもしれませんね。

同じコースを、同じようなペースで走る機会ってそんなにないですから。

練習用のコースが近所にあるような人には良いかもですが。

あとはローラー台であれば比較できるのかな?

ただ、ジョギングの場合は基本ご近所を走りますので「同じコースを走る」ケースが圧倒的に多いです。また、私の場合走るペースは「一人で走る場合(ちょっとだけ早い)」「奥様と走る場合(ゆっくり目)」の二つしかありませんので、そこそこ比較し易かったりします。

ま、まだ走り初めてから日も浅いですから、実際にランニングエコノミーを比較して「より省エネで走れるようになった!」と実感するのは、もう数ヶ月先になるとは思いますが。

4. “ライディングエコノミー(仮)”は成り立つのか!?

そこで気になるのが、「これってロードバイクでも使えないもんかな?」という点ですね。

計算に必要な数値はロードバイクでも揃っています。

ただ、「同じコースを」「同じペースで」走ることって少ないわけで。

そんな中、唯一数年間走り続けている同じコースがありました。

尾根幹です。

ただ、毎回微妙にコースを追加したりアレンジして走ることが多く、ほぼ同じコース・距離を走った回数を確認してみたところ、この3年でわずか12回でした・・・。

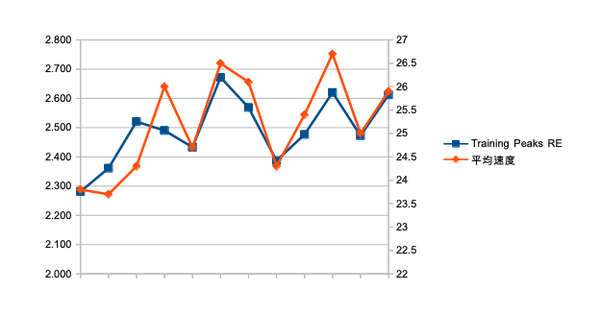

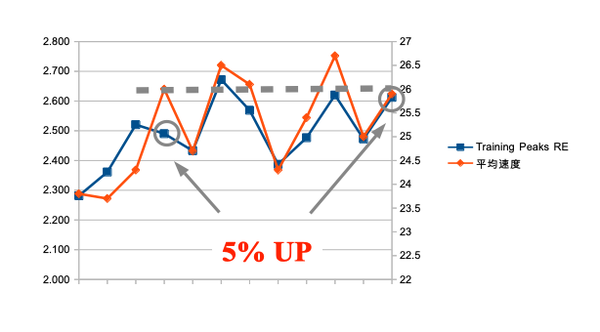

この12回について、Training Peaks REの計算方法で算出してみたグラフがこちら。

見事に平均速度もバラバラです・・・。

唯一平均速度が 25.9km/hと26.0km/hとほぼ同じだった日がありました。

いずれも冬。

条件近いですね!?

この丸で囲った2回ですが。

比較してみると、約2年の間で5%向上しています!!

って、誤差の可能性もかなーりありそうですね・・・汗

これは素直にローラー台で同じトレーニングメニューを実施して比較した方が良さそうですね。

いやいや、VO2MAX比較すれば十分じゃね?とか。

FTPで比較すれば良いじゃないか、とか。

確かにロードバイクにおいてはもっと有用な数値がありそうですね。

ただ、このロングライドを省エネで走り切る能力を表してくれるライディングエコノミー(仮)という考え方は、とっても性に合う考え方なんですよね。

あとは、ランニングエコノミーが上がってきたら、それがどうロードバイクに影響するのか、とか。

今後はもう少し意識しながらデータを溜め込んでみようかな、と思いました。

コメント

ランニングもFTP計測してTSS管理できますよ。Training Peaksだと自動で算出してくれますし、自分で手計算してもOKです。

あとは感圧式ソールで直接荷重を感知するパワーメーターもあります。

フルマラソンや長距離トレランだと無心に走ることが殆どですが、たまに数値見ると面白いです。

おっと。ここでもたかにぃさんの千里眼が。。。

つい先週末、Training Peaks の無料版アカウントを作ったところです・笑

TSS管理が統合してできるのが楽しくて、今あれこれ試してます。