夏場のライドでは文字通り死活問題となる水分補給。

夏場は冷たいドリンクで水分補給を行いたいものですが、各社から発売されているドリンクボトルの保冷能力に関して、メーカー内での製品比較は行われても、異なるメーカー間での比較はあまり行われていません。

メーカーへの忖度やら何やらありますもんね・・・。

そんな中、海外記事ではありますが、各社ドリンクボトルの保冷能力を比較した記事がありましたので紹介したいと思います。日本国内でも、もっとこういった「フラットな」比較が行われると良いんですけどねー。

各社ドリンクボトルの保冷能力比較

冷たい水の方が吸水効率が高い

ライド中はとにかく水分の補給効率は重要視したいものです。

特に夏場は。

私も過去水分補給に失敗して、ちょっとした脱水症状になったことがありますし、油断すると危険なんですよね。

成分面からのドリンク補給タイミングについてあれこれと考えたこともありました。

で、水分の吸水効率には成分だけでなく、水温も関係してきます。

- 冷水(5~15℃程度):

運動時や熱中症対策においては、5~15℃程度の冷水が吸収速度の観点からは最適。冷水だと体温を下げる効果も期待できる為、ロードバイクのライドにおいては、ドリンクボトルを活用して冷水の温度帯をキープすることが最重要。他方、私のような胃腸よわよわローディーの場合、冷水ばかりを飲むのは体(胃腸)への負担が高くなるので、ほどほどにする必要あり - 常温水(15~30℃程度):

他方、日常的な水分補給には、常温水がおすすめ。常温帯であれば、吸水効率が「低い」ということはなく、体温に近い温度なので、体(胃腸)への負担が少なく済みます - 温水(60~80℃程度):

温かい水は、消化器官への負担が少ないため、食事前後や冷え性の改善に役立ちます。朝起き抜けには白湯が良いとか、健康面から中国では古来白湯を好んで冷たい水は飲まないとか、色々ありますよね。反面、吸収速度は遅くなってしまいますので、ロードバイクにおいては効率の悪い温度帯となります

ということで、冷水が最適なわけですが、分かりやすいところでいうと、コンビニや自動販売機で販売されているペットボトル飲料は、一般的に5℃で販売されていますので、「買った直後の冷たいドリンク」が5℃で、ロードバイクでの水分補給には最適な温度帯、と理解すれば良いかと思います。

各社ドリンクボトルの保冷能力比較

で、今回ご紹介する記事は、こちらの記事。

ほんと、こういった詳細な比較をまとめてくれるのは有り難い限りです。

比較を実施したボトル

今回の記事で比較されたボトルはこちら。日本だと馴染みのあまりないボトルもありますね。

金属製ボトル

- Bivo Insulated Trio

- BottleBottle Insulated

- CamelBak Podium Steel

- CamelBak Podium Titanium

- Tiibo Vacuum Insulated

プラスチック製保冷ボトル

- CamelBak Podium Chill

- Elite IceFly 500mL

- HydraPak Polar Surge

- RockBros Insulated

- Sigg Pulsar Therm Frost

- Schwinn Reflective Insulated

- Specialized Purist Insulated

- Trek Voda Ice

比較検証方法

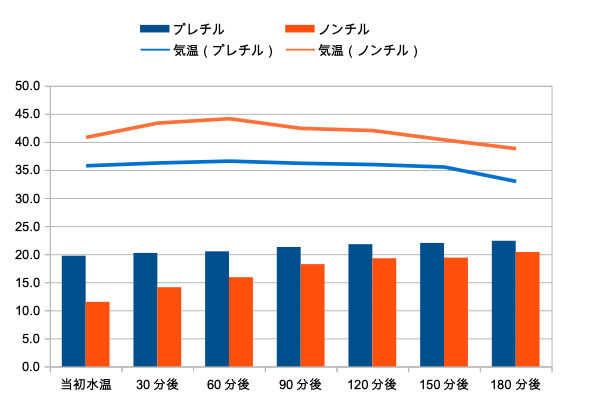

各ボトルの比較検証方法として、2種類のテストを実施しています。「事前にボトル本体を冷やしてから行う(プレチル)」と「事前にボトルを常温にした状態から行う(ノンチル)」の2種類となります。

- ノンチル(1日目):

室温で保管されていたドリンクボトルに対して、75グラムのペレット氷と400グラムの冷やした精製水をボトルに詰めた。そして、この夏一番の暑さ(約40℃〜44℃)の中、オフィスのデッキにボトルを置いた。各ボトルの水温を、毎回同じ順番で、30分ごとにデジタル食品温度計でチェック - プレチル(2日目):

ドリンクボトルを一晩放置して室温に戻した後、小型冷蔵庫に3時間入れて予冷。冷蔵庫の温度は約13℃で、家庭用の一般的な冷蔵庫(冷蔵室で5℃前後)よりも実感温度は高めだった。

ボトルを冷やした後、1日目のテストと同じ時間に同じ場所にボトルを置き、同じ順番で30分ごとに水温を測定した。しかし、2日目の外気温は蒸し暑かったが、初日ほどではなかった(33℃〜36℃)。

時々、保冷ボトルの検証なのに「今日は少し涼しかったが云々」とか言って、25℃の環境でレビュー実施している提灯記事を見かけたりしますが、今回の検証環境は、なかなかに容赦ない感じです。

検証結果

詳細は元記事を確認して頂くとして、ざっくりサマリはこんな感じでしょうか。

- 断熱金属スボトルに関しては、温度上昇は限定的。3時間のライドであれば快適な温度を保ってくれる

- 断熱金属ボトルに関しては、事前に冷蔵庫でボトル本体を冷やす効果はあまりなかった。シンプルに中に入れる水が冷えていて、冷たい氷を入れることが重要

- プラスチックボトルに関しては、事前に冷蔵庫でボトル本体を冷やすことはとても効果的だった。数値上は、事前に冷蔵庫で冷やしておいたボトルは、そうでない常温ボトルと比較して、30分程度は水温上昇に関するアドバンテージがありそう

- プラスチック製の断熱ボトルに関しては、正直各ボトルの間で優位な差は確認できなかった(3時間のライドだと、どのボトルもほぼ外気温と同じになってしまう)

- 金属製断熱ボトルにおいては保冷能力においてはポディウムステレンスが最も優秀であった。例えば Bivoのステンレスボトルと比較すると3時間のライドで約3℃(約21℃と約18℃)の差が生まれた

元記事では、それでも「このボトルが総合的に優れている」云々というレビューが続いていますが、比較観点としては、ボトルケージの中での安定性だったり、キャップの形状だったりと「保冷能力以外」での比較となっていました。

ま、素材さえ揃えてしまえば、保冷能力そのものについてはそこまで大きな差がないということですので、「金属製断熱ボトル」を選ぶのであれば、保冷能力としては各社大差はなく、あとは自分のボトルケージとの相性だったり、飲み口のデザインや機能で選べば問題ない、ということでしょうね。

検証結果(ポディウム間での比較)

あとはおまけとして、プラスチック製のポディウムチルと、ポディウムステンレスで比較した結果を載せておこうと思います。

私がポディウムシリーズの愛好家だから、という理由からですが。

まずはプラスチック製のポディウムチル。事前に予冷しなかった場合(ノンチル)と予冷した場合湯プレチル)の比較となります。

見て頂くと分かるかと思いますが、予冷していたボルトは30分前のノンチル状態のボトルと似たような水温になっていますので、予冷の効果は大きそうです。

水温の上昇カーブは比較的リニアになっているようですので、ライド前に冷蔵庫でキンキンに冷やしたドリンク(スタート時点で5℃)であれば、60分程度は冷水状態(15℃以内)をキープできそうですね。

ただ、プラスチックボトルの限界として、ものの2時間も経てば常温まで上がってしまいます。

続いて、ポディウムステンレス。

外気温が高くないプレチルのケースでは、開始時点から20℃と高めの水温だったりするのですが、3時間経過しても水温上昇はわずか3℃程度。

外気温が40℃を超えているノンチルの状態は、スタート時点で12℃程度の水温だったものが、3時間後に20℃と、さすがにここまで過酷な状況だと「冷水」とまでは言えない状況ですが、それでもこの過酷な環境でこの保冷能力はとても優秀ですね。

暑い日には、もっと多めの氷を入れたりと工夫すれば、断熱金属ボトルはとても効果的なことがよく分かります。

ちなみに、保冷能力だけ見ると、ポディウムシリーズではステンレスボトルの方がチタンボトルよりも優秀でしたので、デザイン面だったり重量面でのこだわりがなければ、ステレンススチールを選んでおけば良さそうです。

いつか買おう買おうと先延ばしにしてきましたが、今年の夏はポディウムステンレスを買ってライドに出かけましょうかね。

コメント

車通りの無い山中以外は30分走れば自販機があるので、1時間半持てば十分だと考えます(1時間~1時間半の間に補充)。さらにコンビニがあれば氷補給できるので、山中を絶対に止まらず3時間走り続けるとかでなければ、ほどほどで良いかと。